Wir finden es oft unendlich schwer etwas in unserem Leben zu verändern – und dabei ist es meistens egal, als wie belastend oder toxisch wir den Status Quo empfinden. Die einfache Wahrheit ist: Veränderung ist eine Frage des Wollens, nicht des Könnens. An unserem Gehirn liegt es nicht. Und das liegt wiederum an seiner Neuroplastizität.

Neuro…was? Was ist das denn schon wieder für ein Fremdwort? Und was hat Neuroplastizität mit Resilienz und mentaler Gesundheit zu tun?

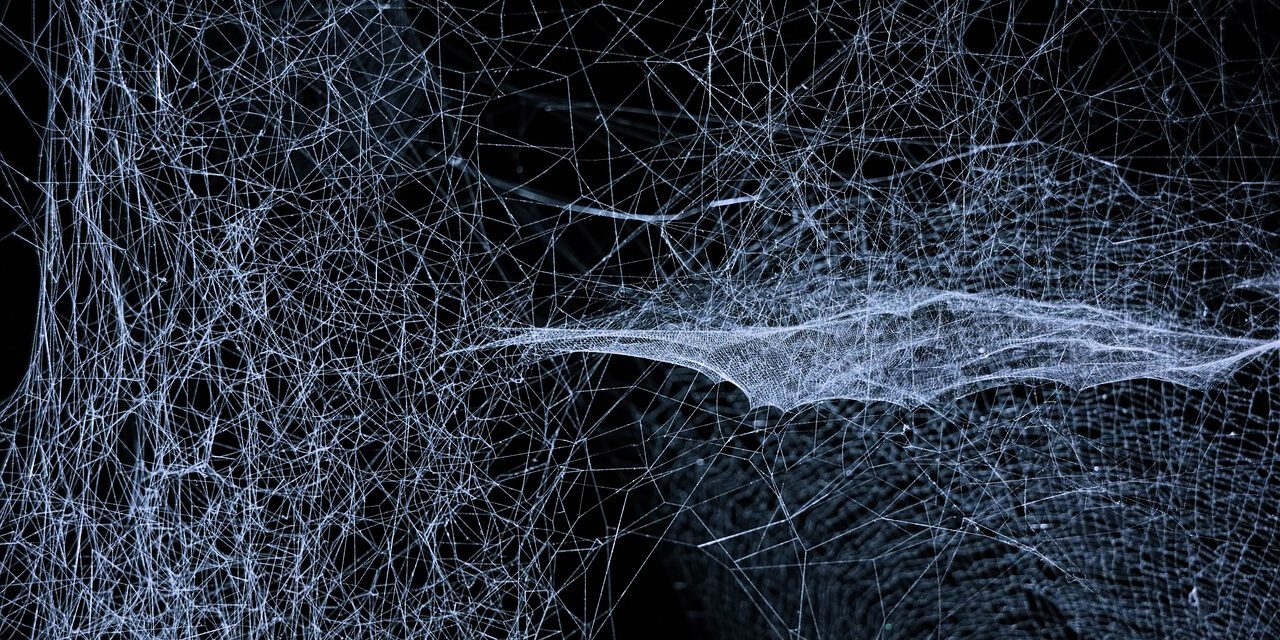

Neuroplastizität ist die bemerkenswerte Fähigkeit des Gehirns, sich lebenslang zu verändern. Früher nahm man an, dass das Gehirn nach der Kindheit weitgehend „fertig entwickelt“ und somit „festgelegt“ sei. Die Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften zeigen jedoch, dass das Gehirn bis ins hohe Alter hinein flexibel bleibt und in der Lage ist, auf Impulse wie gemachte Erfahrungen, äußere Einflüsse und aktives Lernen zu reagieren und sich entsprechend anzupassen. Diese Eigenschaft ist von zentraler Bedeutung für die Ausbildung von Resilienz und damit unsere mentale Gesundheit, da sie zeigt, dass eine Veränderung im Denken, Fühlen und Verhalten jederzeit möglich ist.

Um zu erklären, wie das möglich ist, müssen wir zunächst mal kurz in unser Gehirn eintauchen. Beginnen wir also mit dem physiologischen bzw. medizinischen Teil von Neuroplastizität. Als Begriff beschreibt sie zunächst die Fähigkeit des Gehirns, neuronale Verbindungen zu formen, zu verstärken und zu reorganisieren. Dies geschieht auf zwei Ebenen.

Zunächst gibt es die synaptische Plastizität. Hier können bestehende Verbindungen zwischen Neuronen (Synapsen) sowohl gestärkt oder als auch geschwächt werden – je nachdem, wie häufig sie genutzt werden. Nach dem Prinzip „Use it or lose it“ verstärken regelmäßige Gedanken oder Aktivitäten bestimmte Synapsen, während ungenutzte Verbindungen verkümmern. Grübeln bzw. das mentale „Heraumkauen“ auf den immer gleichen Gedanken verstärkt also zum Beispiel diese Verbindungen im Gehirn, während das Gegenteil zum Vergessen führt.

Darüber hinaus gibt es die strukturelle Plastizität. Hier bildet das Gehirn neue Neuronen (Neurogenese) oder organisiert bestehende Netzwerke um – insbesondere in Regionen wie dem Hippocampus, der für das Lernen und unser Gedächtnis entscheidend ist. Diese Fähigkeit erlaubt es dem Gehirn, sich an Veränderungen anzupassen, Verletzungen zu kompensieren und neue Fähigkeiten zu entwickeln.

Und was hat das Ganze jetzt mit Resilienz zu tun? Welchen Einfluß hat es darauf, wie wir unsere Resilienzfähigkeit ausbauen können?

Unsere Resilienz wird stark durch die Plastizität des Gehirns beeinflusst. Die folgenden Mechanismen zeigen, wie Neuroplastizität zur Förderung von Resilienz beiträgt:

- Wir können aus Herausforderungen lernen: Ein wesentlicher Faktor dafür, dass wir Resilienz eigentlich besser Prosilienz nennen sollten (wie es Sebastian Mauritz vorschlägt) ist, dass wir i.d.R. als Menschen an unseren Herausforderungen wachsen. Und der wesentliche Grund dafür ist die Neuroplastizität. Denn, wenn wir schwierige Situationen bewältigen, werden neuronale Netzwerke aufgebaut, die uns widerstandsfähiger machen. Jede gemeisterte Krise stärkt das „mentale Immunsystem“ und erleichtert so den Umgang mit zukünftigen Herausforderungen.

- Wir können negative Denkmuster umbauen: Chronischer Stress oder Traumata können negative Denkgewohnheiten in den neuronalen Schaltkreisen verankern. Neuroplastizität ermöglicht es jedoch, diese Muster bewusst zu verändern. Durch gezieltes Training, wie kognitive Verhaltenstherapie, können destruktive Gedanken dabei durch positives Denken ersetzt werden. Hierbei spielt auch die Meta-Kognition eine Rolle.

- Wir können die Regulierung unserer Emotionen stärken: Auch für den Umgang mit unseren Emotionen spielt Neuroplastizität eine wichtige Rolle. Dabei fördern Praktiken wie Achtsamkeit, Meditation und körperliche Aktivität die Umstrukturierung von Hirnregionen, die an der Verarbeitung von Emotionen beteiligt sind. So erlaubt die Neuroplastizität unseres Gehirns uns, neue Strategien zur Regulierung unserer Emotionen zu erlernen.

- Wir können unsere Stressbewältigung fördern: Neben der Regulierung unserer Emotionen erlauben uns regelmäßig angewendete Stressbewältigungstechniken, wie Atemübungen oder Yoga, neuronale Verbindungen in Regionen zu stärken, die für unsere Selbstkontrolle verantwortlich sind. Der Fokus liegt hier auf dem präfrontalen Cortex.

Darüber hinaus hat die Neuroplastizität noch einen weitergehenden Einfluß auf unsere psychologische Gesundheit, da sie sowohl bei der Prävention als auch bei der Heilung von psychischen Störungen helfen kann:

-

Wir können unser Gehirn nach Traumata oder Krankheit heilen: Diese Fähigkeit ist essentiell in der Bewältigung schwerwiegender psychologischer Störungen des Gehirns. Denn nach einer Traumatisierung oder einer psychischen Erkrankung (z. B. Depression) ermöglicht die Neuroplastizität, dass das Gehirn sich „neu verdrahtet“. Dieser Prozess kann sowohl durch Psychotherapie, als auch Medikamente unterstützt werden – indem sie die Bildung neuer neuronaler Verbindungen anregen.

-

Wir können neue Denk- und Verhaltensmuster erlernen: Auch Therapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie nutzen die Neuroplastizität. Hier geht es darum, schädliche Überzeugungen oder Verhaltensweisen durch neue zu ersetzen. Dabei werden durch die wiederholte Praxis schrittweise neue Muster im Gehirn verfestigt.

-

Wir können unser übergeordnetes Wohlbefinden steigern: Zum guter letzt regen Aktivitäten wie Lernen, soziale Interaktion, Bewegung und kreative Tätigkeiten die Bildung neuer Verbindungen im Gehirn an, die das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Heisst das jetzt, dass die Neuroplastizität einfach da ist? Oder muss ich aktiv etwas dafür tun? Wie kann ich die Neuroplastizität unterstützen und ggf. steigern?

Jeder kann aktiv zur Verbesserung der eigenen Neuroplastizität beitragen. Im Folgenden haben wir einige bewährte Praktiken und Ansätze zusammengefasst:

- Zeit in Lernen und mentale Stimulation investieren: Das Gehirn liebt Herausforderungen. Das Erlernen neuer Fähigkeiten, wie das Spielen eines Instruments oder das Erlernen einer Sprache, fördert die Bildung neuer neuronaler Netzwerke.

- Körperlich aktiv sein und sich bewegen: Sport fördert die Neurogenese im Hippocampus und stärkt die Verbindungen in Hirnregionen, die für Gedächtnis und Emotionsregulierung zuständig sind.

- Achtsamkeit üben und meditieren: Diese Praktiken fördern die Plastizität im präfrontalen Cortex und in der Amygdala, was zu besserer Emotionskontrolle und Stressresistenz führt.

- Sich gesund ernähren: Auch die Ernährung spielt für Neuroplastizität eine wichtige Rolle. Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und eine ausgewogene Ernährung fördern die neuronale Gesundheit.

- Möglichst viel mit anderen sozial interagieren: Der Kontakt zu anderen Menschen regt die Hirnaktivität an und schützt vor dem Abbau kognitiver Fähigkeiten.

- Für gesunden und ausreichenden Schlaf sorgen: Während des Schlafs konsolidiert das Gehirn neue neuronale Verbindungen, die während des Tages gebildet wurden. Ausreichender Schlaf ist daher essenziell für die Neuroplastizität.

Die genannten Punkte machen klar: Ohne die Neuroplastizität unseres Gehirns wäre Resilienz und damit mentale Gesundheit gar nicht möglich. Sie bildet die Basis dafür, dass wir aus Herausforderungen und Krisen gestärkt hervorgehen können. Sie zeigt, dass das Gehirn kein starres Organ ist, sondern sich ständig anpassen und wachsen kann. Durch bewusste Aktivitäten und Übungen können wir nicht nur unser Wohlbefinden steigern, sondern auch unsere Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen, nachhaltig verbessern. Veränderung ist also jederzeit möglich – unabhängig von Alter oder unseren bisher gemachten Erfahrungen.